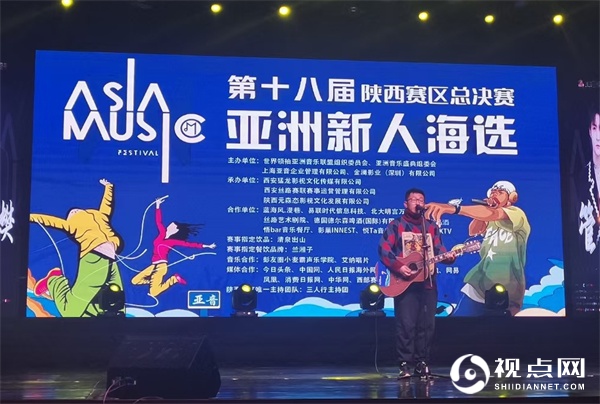

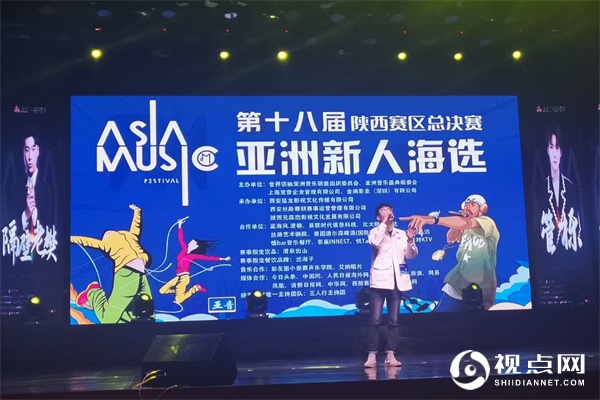

11月25日,备受关注的第十八届亚洲新人海选陕西赛区总决赛在西安丝路艺术剧院圆满落幕。来自全省各地30余名优秀选手参加了总决赛。

亚洲新人海选陕西赛区经过海选、复赛、半决赛,最后到总决赛,选手们都充分展示了自己音乐才华,也彰显了西安这个十三朝文化古都底蕴和音乐时尚魅力。本届活动是由世界领袖亚洲音乐联盟组织委员会、亚洲音乐盛典组委会、上海亚音企业管理有限公司、金澜影业(深圳)有限公司主办,西安丝路赛联赛事运营管理有限公司、西安猛龙影视传媒有限公司、陕西元森态影视文化发展有限公司、西安丝路艺术剧院联合主办,蓝海风漫巷、易联时代信息科技、北大明宫万达、影巢INNEST、悦TA音乐酒馆、新歌派对KTV、悟bar音乐餐厅、德国德尔森啤酒(国际)有限公司、清泉出山、兰湘子、天朝上品、彭友圈小麦霸声乐学校、艾纳唱片赞助合作,三人行主持团全程主持人合作,西部赛事网全程媒体合作,丝绸之路赛事产业联合会特别支持。

当天出席总决赛的领导嘉宾有:中国文化管理协会演艺工作委员会副会长、陕西省社区文化建设促进会会长、著名演艺投资人郭建兰,中国音乐家协会理事、中国音乐舞蹈家协会副秘书长、陕西世纪凯文传媒董事长侯鸿霖,农林卫视总制片谢伟,西安市人民政府招商大使、西安市甘肃商会会长、西商联合会执行会长、华业控股董事长魏林,丝路赛联控股集团董事长、丝绸之路赛事产业联合会执行主席焦诒棽,大型青春励志真人秀《四美倾城记》总导演、四大美人中华大赛组委会主席、四美坊文化传媒集团董事长高楚城,CCTV央视星光大道特邀评委、西安艺术教育学会副会长、华语金曲奖西北地区负责人彭勃,国家二级演员、陕西省歌舞剧院青年导演常淦,陕西音乐教育联盟会长、中国音乐家协会会员王晓玲,中国产业发展研究院西北分院秘书长,丝绸之路国际马文化节创办人李娜,西安猛龙影视文化传媒创始人、香港猛龙影业集团倪柯强,WBA世界拳击协会西北区赛事总监、丝绸之路赛事产业联合会副主席王歆,西部风云商务文化研究院院长、《西部风云》杂志社、西部风云网总编辑贠文博,原创音乐人、中国好声音评委、快乐男声陕西赛区评委王晶,德国德尔森啤酒(国际)有限公司陕西办事处副主任王许良,陕西零贰玖公益服务中心副理事长万颜,隆基集团副总裁张艳维,陕西元森态影视总经理谢军,大秦之水副总经理梅兵等众多领导嘉宾;出席总决赛的评委有:原中央电视台《同一首歌》栏目组执行导演、2016亚洲音乐节总导演、2017欧亚国际文化艺术周总导演葛江,北京中国唱片出版社签约艺员、中央电视台特邀嘉宾、著名歌唱家司马HOHO,中华民族春晚总导演、中国好舞姿创始人、丝绸之路赛事产业联合会副主席马训科。

亚洲音乐新人海选陕西赛区,经过近10场的比赛层层选拔,最后从进入总决赛的30名选手中选拔出了前十强,最终前三名冠亚季军由:易飞、赵陈西、潘哲获得!

亚洲音乐盛典(Asian Music Festival,简称AMF),是以促进国际文化交流为目的,为新人提供国际化舞台以及国际音乐深造的孵化平台。亚洲音乐盛典身为年度的国际盛会,鼓励音乐新人不断奋进,致力于音乐事业的发展,现已成为国际音乐人的顶级殿堂。