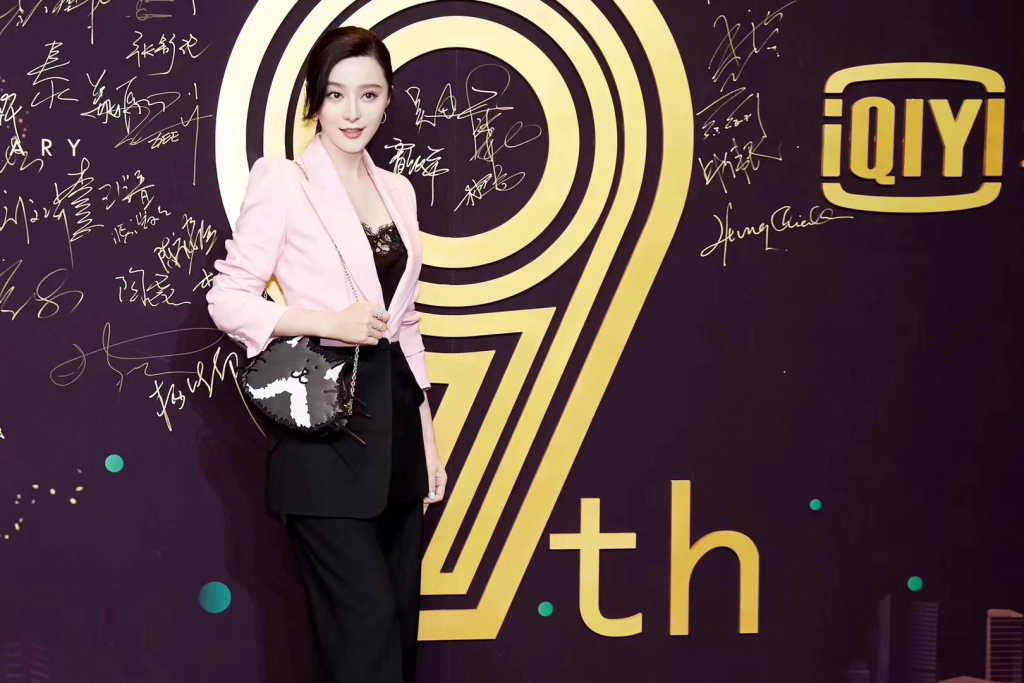

4 月 22 日晚,税务风波后,范冰冰首次公开出席了某活动。

当晚,她身穿某品牌春季高定拼色西装,内搭黑色蕾丝上衣,挎着小包,身材纤瘦,妆容精致,依旧美艳,看起来状态很好。

有网友表示,这是不是正式代表范冰冰宣布复出?

2018 年 6 月,范冰冰被曝签阴阳合同,随后,有关部门开始调查核实,最终确立了她偷税漏税的罪名。随后,范冰冰沉寂了很长一段时间再无动态。但近来,关于范冰冰释放复出的信号不少。

3 月 26 日,范冰冰先是为某美容院站台剪彩,被曝转向投资美容院,最后澄清是为好友的美容院监工。当天剪彩仪式,李晨、胡兵等好友也纷纷亮相。

4 月 3 日,好莱坞间谍片《355》导演西蒙 · 金伯格公开表示范冰冰仍会出演该片。他对外媒表示:"《355》计划今年开拍,已有剧本,他们和主演们都满意,正在修改润色,会是一部 " 很不一样的特工片 "。

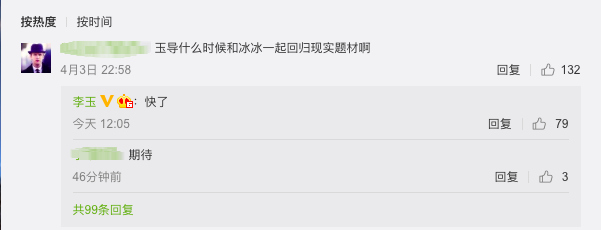

4 月 3 日,有粉丝询问曾与范冰冰合作过《观音山》等片的导演李玉:" 玉导什么时候和冰冰一起回归现实题材啊?" 在 4 日中午,李玉回复了此条评论,称:" 快了!"

李玉与范冰冰合作过多次,包括《观音山》《万物生长》《二次曝光》《苹果》等,其中《观音山》是范冰冰的代表作,范冰冰凭借《观音山》拿下了第 23 届东京国际电影节最佳女演员奖。

4 月 7 日,范冰冰公开在某平台与粉丝分享护肤心得,并且还透露称 " 万物更新的季节,一切安好!" 她表示如今休息的时间多了一些。

这次久违露面,范冰冰发了长文与粉丝分享护肤经验,最后还对粉丝放话称 " 下节课再见 "。

4 月 15 日,演员吴岱昆曝光了范冰冰的最新动态,他透露,范冰冰主演的电影《她杀》即将上映。

《她杀》是曹保平执导的犯罪嫌疑片,由范冰冰、黄轩、王子文、辛芷蕾、李沁主演。该片讲述了一个从青春校园诗意年华开始,不同人生境遇及情感状态下的人性纠葛的故事,范冰冰在片中出演了一位 " 深藏秘密的女人 "。

从这样一番话中可以看出,范冰冰复出似乎又要添加新的证据。

此外,15 日,范冰冰和冯小刚夫妇一同用餐被拍。不少网友猜测是为了商谈电影《手机 2》上映的事宜。据知情人爆料,有人建议冯小刚删掉范冰冰在《手机 2》中的戏份,但是冯小刚拒绝了,坚决要保留范冰冰的戏份。

范冰冰税务风波回顾:

2018 年 5 月 28 日,崔永元曝光「阴阳合同」事件。

2018 年 5 月 29 日,范冰冰工作室严正声明,崔永元公开涉密合约,公然侮辱范冰冰,破坏商业规则,涉侵犯范的权益,工作室保留追究法律责任的权利。

2018 年 6 月 2 日,崔永元再公布一份「阴阳合同」,并指逃税有法律规管。

2018 年 6 月 3 日,央视新闻报道影视人员签阴阳合同的涉税问题,当局亦将加强对部分高收入影视人员的税收征管,查处违法违规行为。

2018 年 6 月 27 日,范冰冰主演的《爵迹 2》宣布改档,至今未确定上映时间。

2018 年 7 月 1 日,央视原定播放范冰冰电影《空天猎》,但被其他电影取代。

2018 年 7 月 3 日,电影《大轰炸》发布新海报,主演名单中删掉了范冰冰。

2018 年 7 月 26 日,罗昌平称,某上市公司财务人员及范冰冰公司一法人代表、一财务主管、一行政助理已被警方采取司法强制措施。目前范冰冰本人在北京家中。微博随后被删除。

2018 年 7 月 28 日,《经济观察报》报道,警方近日介入调查「阴阳合同」案,范冰冰被限制出境。消息未获各方证实,该篇报道随后被删。

2018 年 9 月 7 日,记者发现范冰冰工作室大门紧锁,办公室的文件已被全部清走。

2018 年 9 月 16 日,范冰冰生日当天,男友李晨未发生日祝福,网友猜测二人感情出现问题。

2018 年 10 月 3 日,官方首度证实,目前已查清范冰冰「阴阳合同」的案件事实,范冰冰须在限期内缴清近 8.84 亿元。范冰冰中午在微博发声并贴出致歉信。

2018 年 10 月 5 日,李晨在微博发文:"甭管多难,咱们一起渡过去。",否认与范冰冰分手传闻。

2019 年 1 月 28 日,有网友发现李晨退出和范冰冰合资的公司,范冰冰母亲成为该公司的新合伙人。

加上这一次风波后首次公开亮相,看来范冰冰回归的脚步越来越近了。